一、教师简介

许越琪,成龙影视传媒学院,讲师,播音与主持艺术专业教师。主讲《艺术语言演播》《艺术语言创作基础》《普通话语音与播音发声》《普通话语音强化训练》等课程。曾获第三届长江读书节讲书人大赛全国金奖;发表多篇学术文章;参加省级教研项目一项、省级一流课程一项、校级大学生综合实训两项;多次受湖北省武警总队邀请,为其播音骨干进行培训;多次指导学生参与各类专业赛事并获得省级以上奖项。

2024-2025-1学期所授《艺术语言演播》评选为武汉设计工程学院校级优质课堂。

二、教学经验分享

(一)教学理念

立足融媒体时代对语言艺术人才的核心需求,以“学科交叉、能力复合、价值引领”为纲领,打破传统播音主持教学中“单向输出”的局限,构建“播·演·创”的能力共生体系。通过系统性教学设计,将语言表达的专业性(播)、艺术表现的感染力(演)、内容生产的创新力(创)深度融合,培养适应全媒体生态、具备文化传播使命感的新型语言艺术人才。

1. "播"为根基——破解“重技巧轻场景”的教学困境

在过往的艺术语言演播教学实践中,学生如何将朗诵技巧转化为适配融媒体场景的专业能力,始终是亟待突破的难题。传统朗诵教学往往聚焦于语音规范、情感基调等基础维度,虽能使学生准确演绎《沁园春·雪》的雄浑或《雨巷》的婉约,却忽视了融媒体时代对语言艺术者的深层要求——同一文本需在不同媒介场景中实现“艺术性”与“传播性”的共生。当学生面对广播剧旁白、有声书播讲、文化节目诵读等多元化任务时,常陷入“技巧固化”的困境:或过度追求舞台朗诵的戏剧化张力,导致移动端听众产生审美疲劳;或拘泥于文本的字面表达,缺乏对碎片化传播场景中受众心理的预判能力。

针对这一症结,课程重构“以场景赋能经典”的教学思路:一是建立“文本—媒介—受众”的三维能力框架,将教学目标从“准确演绎”升级为“精准适配”。课堂训练中,教师不再局限于单一朗诵标准,而是引导学生,如:为《岳阳楼记》设计三种表达方案——作为历史纪录片旁白时的庄重恢宏、作为中学生诗词App导学时的人文温度、作为文旅短视频背景音时的诗意留白。这种“以传统为根基、以场景为桥梁”的设计,既保留了朗诵艺术的本体价值,又为其注入了时代生命力,使“播”的能力在守正与创新中走向纵深。

2."演"为突破——扭转“有文本无灵魂”的创作窠臼

传统朗诵课堂中,学生常陷入“技巧堆砌”与“情感真空”的矛盾:尽管能精准复现《雨巷》的轻重格式、《岳阳楼记》的抑扬顿挫,却难以让听众感知“油纸伞下的惆怅”或“先忧后乐的情怀”。这种“有文本无灵魂”的困境,源于教学对“演播技巧”的过度依赖,而忽视了对文学意境的深度开掘与艺术表达的个性化塑造。例如,学生在演绎《再别康桥》时,多能模仿名家的节奏范式,却鲜少捕捉到“沉默是今晚的康桥”中“沉默”与“别离”的微妙张力;朗诵《背影》时,常将父亲攀爬月台的场景处理成刻意的煽情,而非克制的深情。

为此,课程以“从文本复述到意境再造”为教学核心,重构“演”的能力培养路径。其一,建立“文学浸润—角色共情—场景重塑”的三阶训练体系:在经典散文《荷塘月色》的教学中,先引导学生通过文本细读捕捉“独处妙处”的孤独美学,再以“深夜电台主播”“文化纪录片旁白”等角色身份进行二度创作,最终在模拟的“湖畔夜读”“都市天台”等场景中探索声音的空间叙事力。其二,创新“肢体唤醒”教学法——突破传统“站立持稿”的固化模式,引入戏剧训练中的“情境即兴”,如:学生需手持折扇演绎《赤壁赋》,以道具延伸语言的表现维度,让“诵”与“演”真正融为一体。

图1 学生现场展示照片

这一教学转向,旨在让朗诵从“声音的技术展览”升华为“灵魂的在场叙事”——当学生开始用气息描摹《致橡树》中木棉的呼吸,用停顿留白《琵琶行》中“此时无声胜有声”的余韵,朗诵艺术便真正挣脱了文本的桎梏,在“演”的突破中抵达诗意的自由。

(二)教学设计

本课程以BOPPPS教学模型为骨架,贯穿“理论认知—技巧解析—创作迁移”的渐进逻辑,围绕诗歌、散文、寓言、童话、广播剧五大文体展开演播艺术教学。导言阶段(Bridge-in),迅速激发学生的学习兴趣,如:教师以“声音的魔术师”命题切入,播放同一篇《卖火柴的小女孩》的广播剧版(角色音效丰富)与童话朗诵版(情感线性铺陈),引导学生讨论“为何相同文本在不同演播形式中需要差异化处理”,由此揭示“演播形态决定表达策略”的核心命题。目标阶段(Objective),明确三维能力锚点——掌握诗歌的意象韵律化、散文的情境具象化、寓言的角色反差化、童话的叙事可视化、广播剧的声景立体化。前测阶段(Pre-assessment),以学生分组练习为主,学生在练习过程中需填写自评与小组互评表,一方面学生可以更加清晰的了解到自身到问题,也能够听出“寓言角色音色趋同”“散文诗抒情过度”等典型问题,在后续学习过程中也更有针对性。参与式学习阶段(Participatory Learning)让学生成为课程主体,将讲授环节与参与式学习交叉进行,根据不同的稿件类型和基调,构建不同场景,将技巧、场景与情感有机结合。在后测阶段(Post-assessment)和总结阶段(Summary)可将学生学习前作品与现在的作品对比,并适时添加课程思政相关内容。

整个教学设计始终遵循“理论具象化、技巧场景化、创作问题化”的原则,以经典文本为魂、演播技艺为骨,引导学生用声音传递家国情怀。教学中坚守“传统筑基,创新开枝”,是学生在课堂中不仅学会用声音塑造角色,更能够筑牢文化自信让传统文脉在融媒体时代焕发新生。

三、教学案例

(一)教学案例一 格律诗朗诵中的音韵密码与中式美学

1.知识点:掌握艺术语言演播中格律诗朗诵的要旨

2.难点:格律诗声音创作的音韵与节律

3.方法与过程:

(1)格律诗的概念及特征辨析:通过前测快速了解学生对于格律诗的了解情况,并根据学生情况进行查漏补缺。提问引导思考:五言诗与七言诗在进行声音创作时可以借鉴语言发声阶段怎样的练习方式拓展训练?学生整理笔记,补充遗漏信息,巩固诗歌相关理论与概念。

(2)声调在格律诗中的功能:以《望庐山瀑布》为例,讲解阴平、阳平、上声、去声在诗词演播过程当中对于句式的作用以及与诗词意境之间的联系。提问引导思考:阴平、阳平、上声、去声在声音显现的过程当中给受众的感官特质是什么?在创作过程当中如何加以甄别。教师对学生讨论结果进行总结并补充;邀请学生现场进行古诗《望庐山瀑布》演播。

图2 教学流程安排及板书设计

(3)“平仄”的概念辨析:所谓“平”,指的是平声(包括今之阴平、阳平);所谓“仄”,指的是上去入三声。“仄”就是不平之意。引导思考:平仄与汉语普通话中四类调值之间的对照关系。邀请学生回答,并做出小结。

(4)格律诗的朗诵技巧总结:本节课程的重点在于引导学生把握格律诗的特征,注意梳理出其跳跃性、凝练性、夸张性等特征,从而在对象感、内在语、情景再现应用的过程当中加以关照。同时,注意把握诗歌本身的音韵、节律等特征,重点针对外部技巧当中的停连、节奏进行辨析,以为后面的实践内容做好理论储备和意识强化。通过对我国经典诗词朗诵的鉴赏与分析,带领学生对其中的著名篇目进行艺术再创造,增强学生的文化自信与民族自信。

(二)教学案例二 自由诗朗诵中的情感爆破与个性化表达训练

1.知识点:掌握艺术语言演播中自由诗朗诵的要旨

2.难点:学生在演播过程中,如何根据诗歌内容进行个性化的创造和表现,避免千篇一律的演播方式。

3.方法与过程:

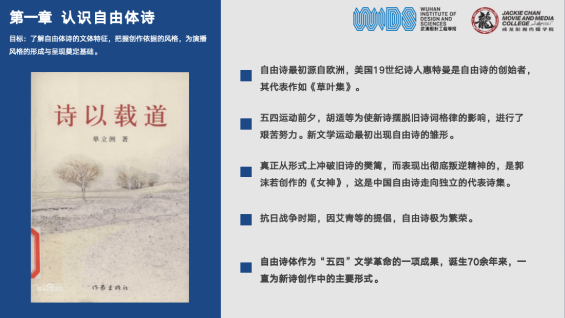

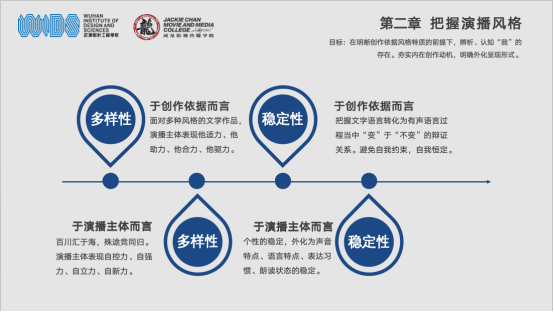

(1)自由体诗歌概述:通过播放一段著名的自由体诗歌演播视频,引发学生对自由体诗歌的兴趣。并提问:自由体诗歌与格律诗在形式和内容上有何不同?学生回答后总结并补充讲解自由体诗歌的定义、历史背景。分析自由体诗歌的形式特点(如不拘泥于固定的韵律、节奏、行数等)。强调自由体诗歌的情感表达和个性化特征。

图3 课程前测设计

(2)结合训练素材讲解分析稿件:讲授诗歌创作背景,包含历史背景、写作背景、人物背景、播出背景等内容。分析诗歌当中的两种意象,从虚拟的到真实的,从小意象到大意象的升华。结合先修课程《艺术语言创作基础》从内三外四的角度,重点讲解演播自由体诗歌时的语气、节奏、停顿等技巧。并强调情感投入和个性化表现的重要性。

(3)设定不同场景进行训练:学生分组,每组选择一首自由体诗歌进行练习。学生在组内轮流演播,其他成员提供反馈。教师巡回指导,针对每组学生的练习情况进行点评,指出学生在演播中存在的问题,并提供改进建议。

图4 参与式学习设计

(4)总结共性问题示范讲解:总结学生在创作过程中出现的共性问题,结合理论要点分析规律。在讲解过程中结合音视频或者有教师进行声音示范,引导学生把握训练要点。

本节课程通过实践训练引导学生在对自由诗演播创作过程中发现自身存在的个性化问题与共性问题,共性问题需要学生结合教师讲授的理论规律进行系统性的创作整理,培养良好的声音创作习惯,提升学生对于艺术语言演播的自主评判能力。个性化问题需要结合教师一对一的讲评或示范,探寻出现问题的环节是集中与文章内容分、声音技巧应用、内在播讲状态调节哪个方面,在课上找准问题解决路径,课后针对性加强练习。

(三)教学案例三 散文朗诵中的叙事张力与情感渗透训练

1.知识点:掌握散文的朗诵技巧,并能够在演播中恰当地传达散文的精髓

2.难点:情感与意境的传达与朗诵风格的把握

3.方法与过程:

(1)散文的基础知识:以提问的方式完成重点内容回顾:散文的种类有哪些?散文的特征?散文的表达要旨及核心?结合学生作答情况进行总结优化,补充出学生遗漏、错误的内容。

(2)结合训练素材讲解分析稿件:结合训练稿件《秋天的怀念》,分析散文演播的基本技巧运用,包括语调的运用(如高低起伏、轻重缓急)、语速的控制、停顿的处理等。引导学生练习如何通过声音塑造不同的角色或氛围,使散文演播更加生动立体,并强调情感投入和个性化表现的重要性。

图5 参与式学习设计

(3)分场景实践训练:教师组织学生进行现场散文演播训练,针对每位学生的情况进行点评。指出学生在演播中存在的问题,并提供改进建议。

(4)总结共性问题示范讲解:总结学生在创作过程中出现的共性问题,结合理论要点分析规律。在讲解过程中结合音视频或者有教师进行声音示范,引导学生把握训练要点。

融媒体时代对语言艺术人才提出了"多维表达+跨界创新+文化担当"的复合型要求。本课程以重构"播·演·创"能力共生体系为核心突破,打破传统教学的线性思维:在"播"的维度强化语言传播的专业性与精准度,构建语音造型、多语态播报等核心能力标准;在"演"的层面融入戏剧表演的情感张力训练,开发出镜头叙事、沉浸式朗诵等新型艺术表达范式;在"创"的领域搭建数字内容工坊,将短视频策划、交互式广播等新媒体技能注入创作实践。教学过程中特别注重价值引领,通过经典作品改编、非遗文化数字化传播等项目,使学生在掌握现代传播技术的同时筑牢文化根脉。为播报者向"语言艺术家+文化传播者+数字创作者"三位一体的职业转型,为融媒体时代培养兼具专业深度、艺术高度与责任温度的新型语言传播人才提供了可复制的教学路径。