一、教师简介

张敏丽,副教授,亚心护理学院专任教师,主要研究方向为医学基础,主要承担课程:《生理学》、《药理学》,参与中华医学会教育研究课题1项,主持、参与校级课题5项,发表SCl论文2篇。荣获武汉设计工程学院教学竞赛二等奖1项、教学质量三等奖2项。指导学生参加大学生创新创业大赛获省级二等奖1项,三等奖2项,最佳设计奖1项。2024-2025-1学期所授《生理学》课程入选武汉设计工程学院校级优质课堂。

二、教学经验分享

(一)课程介绍

生理学是一门研究生物体生命活动规律的重要医学基础课程,在医学教育体系中占据关键地位。对于未来投身医疗领域的专科生而言,生理学知识是理解人体正常生理机能、疾病发生机制以及临床诊疗的基石。通过对生理学的学习,学生能够深入了解人体各系统、器官的功能及相互关系,掌握神经调节、体液调节等生命活动调节机制,为后续学习病理学、药理学等专业课程,以及临床实践奠定坚实的理论基础。学好生理学,有助于学生树立正确的医学思维,培养严谨的科学态度,为成为合格的医疗专业人才筑牢根基,对提升医疗服务水平、保障人民健康具有重要意义。

(二)课程的学情分析

学习基础参差不齐:专科生群体一部分来自技能高考,一部分通过普通高考入学,且高考分数较低。技能高考学生在技能操作方面有一定优势,但文化理论基础相对薄弱,在理解生理学中抽象的概念、复杂的生理机制时可能面临较大困难;普通高考学生虽有一定理论基础,但整体水平不高,对知识的系统整合和深入理解能力有待加强。例如在学习心血管系统生理时,对于心脏泵血过程的理解,部分学生难以掌握。

学习习惯和态度差异明显:部分学生缺乏主动学习的意识和习惯,长期依赖教师的讲解和督促,自主学习能力不足。技能高考的学生可能更习惯于实践操作学习,对理论学习的积极性不高;而普通高考学生中也存在学习动力不足、目标不明确的情况,在课堂上参与度较低。

信息获取能力与认知特点:身处信息时代,学生获取信息的渠道多样,但筛选、整合有效信息的能力较弱。他们对生动形象、直观有趣的学习内容更感兴趣,而生理学知识较为抽象、枯燥,传统的教学方式难以激发学生的学习兴趣。例如在讲解细胞的物质转运方式时,单纯的文字讲解很难让学生理解,若结合动画等多媒体形式则效果更好。

(三)提升教学质量的策略

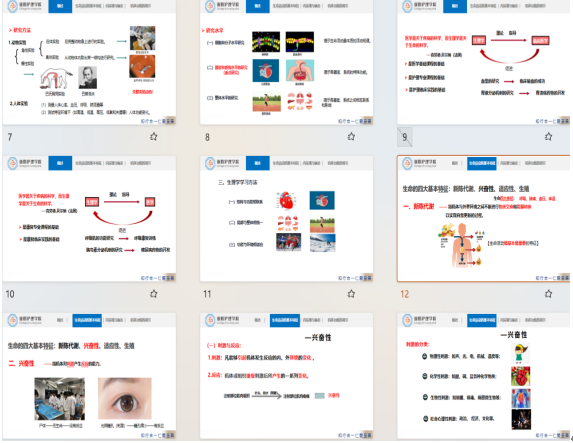

创新课件设计:制作多媒体课件时,融入大量生动形象的图片、动画、视频等素材。如在讲解消化系统生理时,插入食物消化过程的动画,将抽象的生理过程直观呈现。同时,优化课件的布局和排版,突出重点知识,采用不同颜色、字体区分知识点,方便学生理解和记忆。

图1 课件设计一览图

多样化互动教学:采用小组讨论、案例分析、角色扮演等互动形式。例如在学习内分泌系统时,给出糖尿病患者的病例,让学生分组讨论病因、发病机制及治疗原则,增强学生的参与感和学习兴趣。

图2 课堂互动讨论分析临床案例

分层教学:根据学生的学习基础和能力,将学生分为不同层次的小组,制定不同层次的教学目标和任务。对于基础薄弱的学生,注重基础知识的讲解和巩固;对于基础较好的学生,布置拓展性的学习任务,如探究生理学前沿研究成果在临床中的应用,满足不同层次学生的学习需求。

图3 临床案例角色扮演

利用信息化教学手段:借助学习通等在线教学平台,发布教学视频、练习题、讨论话题等学习资源,让学生进行课前预习、课后复习和拓展学习。通过平台的数据分析功能,了解学生的学习情况,及时调整教学策略,实现精准教学。

三、教学案例

(一)教学案例一:让心脏跳动起来

1.教学目标 学生能够阐述心动周期,描述心脏泵血各时期压力、容积、瓣膜状态和血流方向变化,培养学生分析归纳能力。

2.教学难点 心脏泵血各时期时间短、压力变化快,学生难以理解其关键作用,以及各腔室压力差驱动瓣膜开闭和血流流动的抽象过程,容易混淆各要素间的协调配合。

3.教学方法 通过精研课件与巧设互动是提升教学质量,精准把握内容、丰富表现形式、贴合认知设计;同时通过提问、小组讨论、启发式教学实现,二者相辅相成,助力学生掌握知识,筑牢医学学习根基。

4.教学过程

(1)引入:播放一段急救车赶往医院的视频,视频中患者突发心脏病,心脏泵血功能出现问题。提问学生:“在这个紧急情况下,大家知道心脏出了什么问题,导致患者急需救治吗?心脏正常工作时又是如何保证血液正常循环的呢?” 利用生活中的紧急医疗场景,引发学生的好奇心和求知欲,自然地导入心脏泵血过程的教学。

(2)目标:通过 PPT 展示本节课的教学目标,清晰地告知学生在知识、能力和情感方面需要达成的目标。例如,“在本节课结束时,大家要能够准确说出心脏泵血各时期的特点,学会分析心脏压力容积变化曲线,并且通过小组讨论,培养团队协作和沟通能力。” 让学生明确学习方向,提高学习的主动性。

(3)前测:通过在线教学平台,发布几道简单的前测题,如 “心脏主要由哪些腔室组成?”“血液循环的大致路径是怎样的?” 快速了解学生对心脏基本结构和血液循环的已有知识水平,为后续教学提供参考,同时也帮助学生回顾之前学过的相关知识,为新知识的学习做好铺垫。

(4)参与式学习:

①课堂互动讨论:深化临床思维培养:

案例选择:选取典型临床案例,如 “风湿性心脏病导致心力衰竭” 案例,包含患者病史(中年女性,反复心慌、气短 5 年,加重伴下肢水肿 1 周)、检查结果(心脏超声显示二尖瓣狭窄、左心房扩大)、治疗经过(强心、利尿、扩血管治疗)等完整资料。

实施流程:将学生分成 5-6 人小组,提前 1 天发放案例资料,要求小组分析患者血液循环异常的机制、可能出现的体征及治疗药物的作用靶点。课堂上各小组轮流汇报,教师针对关键问题引导讨论,如 “二尖瓣狭窄为何会导致肺淤血?”最后总结归纳知识点与临床思维要点。

②临床案例角色扮演:提升实践应用能力

场景设计:模拟医院门诊场景,设置医生、护士、患者、家属等角色。以 “高血压患者的诊断与治疗” 为例,“患者” 描述症状(头痛、头晕、心悸),“医生” 进行问诊、查体(测量血压 160/100mmHg)、开具检查单(血常规、尿常规、心电图等),“护士” 协助查体与健康宣教,“家属” 询问治疗注意事项。

指导要点:角色扮演前强调医患沟通技巧与临床操作规范,如医生问诊时应保持耐心、关心患者感受,测量血压时需注意袖带的合适松紧度。过程中观察学生表现,及时纠正不规范行为,如查体手法不正确、用药建议不准确等。结束后组织学生互评与教师点评,总结优点与改进方向。

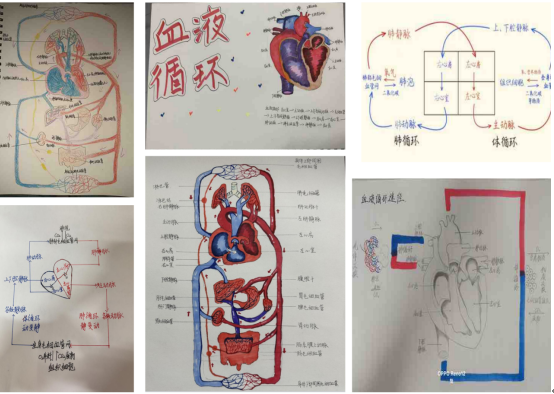

③血液循环途径手绘作品展示:强化直观理解记忆

教学实施:在讲解血液循环途径后,布置手绘作业,要求学生用彩铅绘制体循环与肺循环的路径图,标注心脏各腔室、血管名称及血液流动方向。课堂上展示优秀作品,如学生 A 的作品以心脏为中心,用不同颜色箭头清晰区分动脉血与静脉血的流动,旁边配以文字说明 “体循环:左心室→主动脉→全身毛细血管→上、下腔静脉→右心房”“肺循环:右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房”。

互动环节:让作者分享绘图思路与对知识点的理解,其他学生提问交流,如 “为什么肺动脉中流的是静脉血?”“肺静脉的血液如何回到左心房?”,通过直观的视觉呈现与互动讨论,加深学生对抽象血液循环途径的理解与记忆。

(5)后测:在课程接近尾声时,再次通过在线教学平台发布后测试题,题目难度适中,涵盖本节课的重点知识,如 “简述快速射血期和减慢射血期心脏的压力、容积和瓣膜状态的变化”“分析心率加快时,心脏泵血过程中哪些时期会受到明显影响及原因” 等。通过学生的答题情况,了解学生对本节课知识的掌握程度,及时发现学生存在的问题和误解,为后续的复习和辅导提供依据。

(6)总结:结合板书和思维导图,将心脏泵血过程中的关键知识点进行系统梳理,包括心动周期的概念、各时期的特点、压力容积变化、瓣膜开闭和血流方向等。针对学生在后测和讨论过程中出现的问题和误解,进行重点讲解和纠正,确保学生对心脏泵血过程有清晰准确的理解。引导学生建立起心脏泵血过程的整体框架,理解各部分知识之间的内在联系,帮助学生形成完整的知识体系。同时,鼓励学生在课后继续探索与心脏泵血相关的知识,如查阅心脏疾病的最新研究进展等。

(二)教学案例二:肾脏的自我牺牲

1.教学目标 学生能够准确阐述肾内自身调节、神经调节和体液调节对尿生成的调节机制,通过小组讨论和案例分析,提升学生的团队协作能力、沟通能力以及批判性思维能力,能够从多角度思考问题,对不同观点进行合理质疑和论证。

2.教学难点 各种调节机制之间的主次关系和反馈调节机制。

3.教学方法 精研课件与巧设互动相互促进,共同为学生高效掌握生理学知识提供有力支撑,为他们未来的医学学习筑牢坚实根基 。

4.教学过程

(1)引入:播放一段医生为肾功能异常患者进行诊断和治疗的视频,视频中患者出现尿量异常、水肿等症状。提问学生:“大家看到视频中的患者出现了这些症状,想一想这和我们身体的哪个生理过程密切相关呢?为什么尿量会发生变化?” 通过真实的临床场景,引发学生的好奇心和求知欲,自然地导入尿生成调节的教学。

(2)目标:通过 PPT 展示本节课的教学目标,明确告知学生在知识、能力和情感方面的学习目标。例如,“在本节课结束时,同学们要能够准确阐述尿生成的三种调节机制,学会运用所学知识分析临床病例中尿生成的异常变化,并且通过小组讨论,培养团队协作和批判性思维能力。” 让学生清楚了解学习任务,提高学习的针对性和主动性。

(3)前测:通过在线教学平台,发布几道简单的前测题,如 “肾脏的主要功能有哪些?”“尿液生成的基本过程包括哪些步骤?” 快速了解学生对肾脏基本功能和尿液生成基础知识的掌握程度,为后续教学提供参考,同时帮助学生回顾已学知识,为新知识的学习做好铺垫。

(4)参与式学习:

①分组任务(提前 1 天发放案例):

分析患者水肿的发生机制(结合肾小球滤过率、血浆胶体渗透压变化)。

探讨血压升高与肾脏病变的因果关系(肾性高血压的病理生理)。课堂讨论:各小组汇报核心结论,教师引导追问:“为何慢性肾炎患者会出现‘血尿、蛋白尿’?肾小球滤过膜的哪一层结构可能受损?”“GFR 下降为何会 导致水钠潴留?请用‘球 - 管平衡’理论解释。”总结核心知识点:肾小球滤过 功能障碍、肾脏对血压及水盐平衡的调节机制。

②临床案例角色扮演:模拟肾脏疾病诊疗场景

场景设计:模拟 “肾病门诊” 场景,设置角色:患者:主诉 “夜尿增多 6 个月,乏力、食欲减退 1 周”(提示慢性肾功能不全)。医生:问诊(尿量变化、有无腰痛、既往病史)、查体(贫血貌、血压 165/105mmHg)、开具检查单(肾功能、电解质、血常规)。护士:协助测量血压、宣教饮食注意事项(低蛋白饮食、限钾)。家属:询问 “为何会贫血?是否需要透析?”

指导要点:角色扮演前强调肾脏疾病问诊重点:尿量、尿液性状、水肿部位、高血压病史等。复习肾功能指标意义(如血肌酐、尿素氮、血钾水平与肾脏排泄功能的关系)。过程中指导:纠正不规范沟通:如医生未关注患者心理状态(“乏力、食欲减退是否影响生活质量?”)。规范查体动作:触诊肾脏时的体位与手法(需结合解剖学知识)。

总结点评:分析 “肾性贫血” 的机制(促红细胞生成素分泌减少)。对比 “急性肾损伤” 与 “慢性肾衰竭” 的治疗原则差异。

③肾脏功能知识可视化展示:手绘

手绘任务:要求学生绘制 “肾单位结构与尿液生成过程” 图,标注肾小球、肾小囊、近端小管、髓袢、远端小管、集合管,并用箭头表示滤过、重吸收、分泌的物质(如葡萄糖、Na⁺、K⁺、H⁺的转运方向)。

优秀示例:学生 B 的作品用蓝色阴影表示滤过膜(内皮细胞 + 基膜 + 足细胞),用红色箭头标注 “葡萄糖在近端小管 100% 重吸收”,用黄色箭头标注 “K⁺在远端小管的分泌与醛固酮调节”。

(5)后测:在课程接近尾声时,再次通过在线教学平台发布后测试题,题目难度适中,涵盖本节课的重点知识,如 “简述肾素 - 血管紧张素 - 醛固酮系统对尿生成的调节过程”“分析大量饮水后,抗利尿激素分泌和尿生成量的变化及原因” 等。通过学生的答题情况,了解学生对本节课知识的掌握程度,及时发现学生存在的问题和误解,为后续的复习和辅导提供依据。

(6)总结:结合板书和思维导图,将尿生成调节的关键知识点进行系统梳理,包括三种调节机制的概念、调节过程、关键物质的作用以及它们之间的相互关系。针对学生在后测和讨论过程中出现的问题和误解,进行重点讲解和纠正,确保学生对尿生成调节有清晰准确的理解。引导学生建立起尿生成调节的整体框架,理解各部分知识之间的内在联系,帮助学生形成完整的知识体系。

图4 血液循环途径-手绘作品展示

在生理学教学中,精研逻辑化、可视化、动态化的课件,以 “现象引入 — 机制解析 — 临床关联” 构建知识体系,同时巧设问题链引导、角色扮演辩论等多维互动,并融入 “生理学核心机制手绘图” 创作环节,如学生用思维导图、漫画等形式呈现生理机制相关内容,通过课堂展示与盲审互评,推动 “知识输入 — 加工 — 输出” 闭环,激发批判性思维与实践转化能力,实现从知识扎实掌握到临床思维、学习动力的全面提升,筑牢课堂教学质量基石。