一、教师简介

李继伟,食品与生物科技学院生物工程系教授,双师双能型教师。主持国家自然科学基金子项目2项、省级教科研项目3项、校级虚拟仿真实验项目1项,参编“十二五”规划教材1部,以第一作者发表教科研论文20余篇,获授权发明专利1项。曾获校级教学质量一等奖、校级讲课竞赛二等奖1项,三等奖1项。指导大学生创新创业项目共计17项,指导学生参加各种学科竞赛,获国家级、省级奖励共计27项,指导省级优秀学士学位论文3篇。2024-2025-1学期所授《细胞生物学》课程入选武汉设计工程学院校级优质课堂。

二、教学经验分享

教学理念:以培养创新型、高素质应用型人才为目标,针对授课过程中存在的“内容多、记忆难”、“课堂闷、互动差”、“前沿少、时效差”等问题,采用“思维导图式课堂教学”、“学习通平台互动式课堂教学”、“前沿文献分组导读”等方法,在保证理论教学效果的前提下,注重为学生营造自主学习氛围,培养学生利用理论知识解决实际问题的能力和创新意识。

(一)课程概述

细胞生物学是生命科学的重要分支学科,是一门重要的基础学科,是发展迅猛的前沿学科,也是各个生物相关专业的一门必修课。细胞生物学主要研究细胞的基本生命活动规律,包括生物体的细胞结构、细胞功能以及细胞增殖、分化、衰老、死亡等基本的生命活动过程。

传统的细胞生物学教学过程主要侧重于对理论知识点的传授及讲解,由于细胞生物学课程存在理论性较强、知识点繁多且细碎的特点,常规的授课过程难免存在学生被动学习、课堂气氛沉闷等消极状态,这些负面表现进一步阻碍了学生对于细胞生物学知识点的理解和内化。

课程以创新型高素质应用型人才培养为目标,对标“两性一度”金课建设标准,融入“思维导图式课堂教学”、“学习通平台互动式课堂教学”、“前沿文献分组导读”等方法,将知识点化零为整,调动了学生的课堂积极性,增加了学生的课堂参与度,培养了学生的创新思维,取得了较好地效果。

(二)教学设计思路

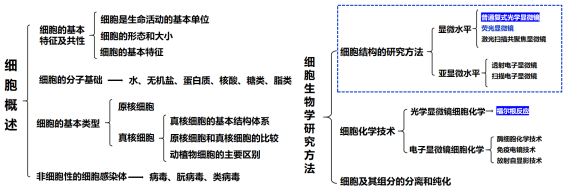

针对细胞生物学课程理论性强、知识点细碎繁多、难于理解记忆的特点,采用思维导图式课堂教学,利用思维导图展示课程整体知识框架以及具体章节知识结构(见图1)。课中,教师根据思维导图组织授课过程,将繁杂的理论知识点梳理成系统性的知识框架,并进行简易板书;课后,布置学生完善课堂授课内容的思维导图作为线下作业,以巩固和加深学生对于知识点的理解与内化,进而帮助学生形成更完整的知识架构。同时,建议学生采用不用的颜色或图形标注各章节的重难点内容,以便后续更好地复习。

图1 部分章节思维导图展示

针对传统细胞生物学课程“课堂闷、互动差”的问题,采用学习通平台开展互动式课堂教学。教师使用多媒体课件、视频资料、网络平台等教学资源直观动态地展示细胞的结构、功能和生命活动,促进学生理解和内化抽象的理论知识。同时利用启发式引入和互动式教学调动学习兴趣。在课程开始时,设置启发性、前沿性和趣味性的引入,以激发学生的好奇心,引导学生思考并导入授课任务;在课程进行中,采用互动式教学方法,增加学生的参与度,促进知识的内化。课堂结束时,采用小测验的方式考察学生知识点的掌握情况。所有的课堂互动都可以利用学习通平台,比如,“定位签到”,现场组织学生分屏“分组讨论话题”,现场“选人”、“抢答”、“投票”参与问答,既增加了课堂的紧张、有趣氛围,也增强了课堂互动效果,使学生能全身心地投入课堂,有效促进了课堂知识的理解和内化。

科学研究持续进步,要求我们追踪学科前沿,不断更新教学内容,以培养适应新时代的科技创新人才。为保持细胞生物学课程的先进性和时效性,针对传统课程“前沿少、时效差”的问题,教师采用“前沿文献分组导读”的方法,追踪前沿科技发展、注重理论结合实践、拓展学生的创新潜能。具体的做法是,以小组为单位布置课外阅读材料,要求学生课后小组讨论,并将讨论的结果以视频的方式上传学习通平台,同时鼓励小组间相互学习,促进学科知识的融汇贯通,激发学生的科技创新潜能。

三、教学案例

(一)教学案例一 内质网的功能——蛋白质的合成

1.教学难点:粗面内质网的功能——蛋白的合成。

2.教学方法及过程:采用视频、动画展示,结合小组讨论的方式开展课堂教学。课后指定学习材料(科研文献),布置分组任务,录制视频,最后进行学习通平台成果展示。这既促进了课程知识的内化,又帮助学生了解学科前沿、增强了创新意识。

(1)引入:粗面内质网名称的由来为大家熟知,是因为其上有核糖体的存在,引发思考“粗面内质网上的核糖体是静态结构还是动态结构”,收集学生答案,结合动画视频播放,明确细胞中蛋白质的合成均起始于细胞质基质中,但是有部分蛋白质在合成不久后,会携带核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成,得出结论:该结构是动态结构。

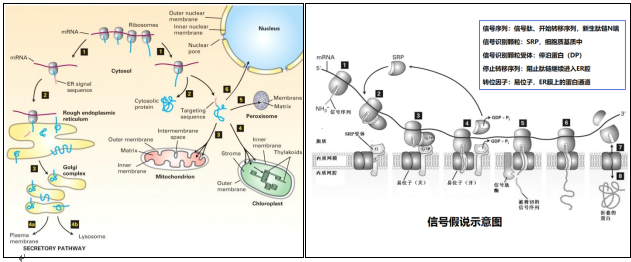

(2)参与式学习:通过图示(见图),组织学生两两讨论2min,思考细胞中哪些类型的蛋白质在内质网上合成?收集学生答案,及时点评。同时明确粗面内质网合成蛋白质是在信号肽的引导作用下完成的,具体的过程可以用信号假说解释。教师以图示(见图)的方式展示信号假说的流程。然后随堂布置关于信号假说的相关阅读资料,采用课后分组任务的方式,小组讨论,将讨论结果以录制视频的方式上传学习通平台(见图),并进行组间互评。

(3)小结及后测:教师对所学知识进行小结,然后请每个学习小组的同学就本节所学知识进行随机提问(限1个问题),其他小组同学抢答。这样的方式能很好地促进问答双方对课程内容的思考,促进知识的内化。

图2 蛋白质分选示意图展示 图3 信号假说示意图展示

图4 学生学习通平台成果展示

(二)教学案例二 细胞膜的特性——膜脂的流动性

1.教学难点:影响膜脂流动性的因素。

2.教学方法及过程:采用视频、动画展示,结合小组角色扮演的方式进行课堂教学,促进学生对知识点的理解。

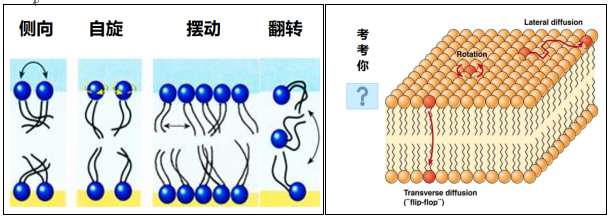

(1)引入:细胞膜流动性视频展示,引发学生思考“膜的运动是否具有规律?”。

(2)参与式学习:通过图片展示(见图5),结合教师模拟演示的方式明确膜脂流动性的四种方式,同时讲解影响膜脂流动性的四个重要因素。然后组织每列同学自成一个小组,上台演示温度、脂肪酸链的不饱和程度、脂肪酸链的长度和胆固醇对流动性的影响机理,促进学生对难点知识的理解,同时提高学生的课堂参与度。

(3)小结及后测:教师对所学知识进行小结,再次展示膜脂流动方式的图片,以学生测试接力的方式完成填图,见图6。对于膜脂流动性影响因素的后测,以学生绘画展示,同桌交换检查的方式进行。

图5 膜脂流动性方式图片展示 图6 后测设计展示

(三)教学案例三 有丝分裂和减数分裂

1.教学难点:减数分裂的过程。

2.教学方法及过程:采用视频、动画展示,结合模型搭建的方式进行课堂教学,促进学生对知识点的理解。

(1)引入:播放一段细胞分裂的动画视频,提问“视频中细胞发生了什么变化?”“为什么细胞需要进行分裂?”。引出主题:细胞分裂是生物体生长、发育和繁殖的基础,明确本次课程将学习两种重要的细胞分裂方式——有丝分裂和减数分裂。

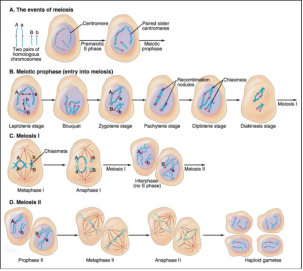

(2)参与式学习:对于有丝分裂的学习,教师展示分裂过程图片(见图7),同桌两两讨论,学习通平台随机选2-3人说明讨论结果,教师总结,因为学生有中学的学习基础,有丝分裂的学习相对轻松。对于减数分裂的学习,老师采用染色体模型组件(见图8),结合图片(见图9),演示减数分裂的全过程,然后组织学生以学习小组为单位,用橡皮泥制作染色体模型,再次推演减数分裂的全部过程。通过教具演示及自己动手制作模型的过程,提高了学生的课堂参与度,也能更好地理解减数第一次分裂前期的复杂过程。

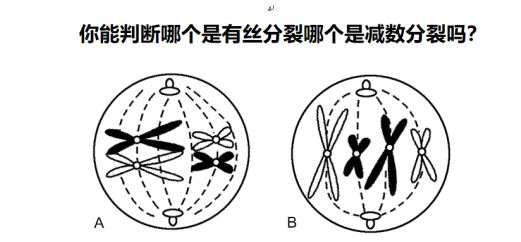

(3)小结及后测:教师对所学知识进行小结,以图片展示(见图10)的方式请学生判断哪幅图是减数分裂,哪幅图是有丝分裂,并说明原因。

图7 有丝分裂过程图展示

图8 磁吸式染色体模型组件

图9 减数分裂过程图展示

图10 后测设计展示

四、课程反思与总结

细胞生物学是生命科学的重要分支学科,是一门重要的学科基础课。针对目前课程存在的“内容多、记忆难”、“课堂闷、互动差”、“前沿少、时效差”等问题,采用“思维导图式课堂教学”、“学习通平台互动式课堂教学”、“前沿文献分组导读”等方法,使学生的学习模式从“要我学”逐渐转变为“我要学”,充分体现了“教师为主导,学生为主体”的教学理念。在具体的教学过程中,教师将繁杂的理论知识点梳理成系统性的知识框架,学生课后根据所学内容,将知识框架逐步完善,形成详细的思维导图。同时结合学习通平台,发布教学任务,增强互动,进行文献导读的组间学习讨论等。这种方式不仅有利于增加学生的学习兴趣和动力,还有利于激发他们的创造力和解决问题的能力。

在细胞生物学的教学过程中,教师还需要根据教学效果、学科发展、社会需求和时代背景不断优化和调整教学方法,为创新型、高素质应用型人才的培养提供助力。